À l’ouest de Paris s’élève La Défense, premier quartier d’affaires européen et symbole de la puissance économique française depuis plus de 60 ans. Pourtant, face aux défis contemporains comme le télétravail, la transition écologique et l’évolution des modes de vie urbains, ce géant de verre et d’acier doit se réinventer. Un ambitieux programme de transformation se dessine pour les prochaines décennies, visant à métamorphoser ce territoire de 160 hectares en un espace mixte, durable et vivant. Ce plan de renouveau, porté par l’établissement public Paris La Défense, répond à une nécessité vitale : assurer la pérennité du premier centre économique français tout en l’adaptant aux exigences du 21ème siècle.

Un diagnostic sans concession : pourquoi La Défense doit évoluer

Créé dans les années 1960, le quartier de La Défense a longtemps incarné la modernité et l’ambition française en matière d’urbanisme. Avec ses 3,7 millions de mètres carrés de bureaux, ses 180 000 salariés quotidiens et ses 500 entreprises dont 41% d’origine internationale, ce territoire constitue un moteur économique majeur pour la région parisienne et la France entière. Néanmoins, plusieurs facteurs structurels remettent aujourd’hui en question son modèle de développement.

La crise sanitaire a profondément bouleversé les habitudes professionnelles. Le taux d’occupation des bureaux a chuté d’environ 30% depuis 2020, une tendance qui semble s’installer durablement avec la normalisation du télétravail. Cette évolution remet en cause la fonction monofonctionnelle du quartier, presque exclusivement tourné vers l’activité tertiaire. Les immeubles de grande hauteur, autrefois symboles de prestige, deviennent parfois des gouffres énergétiques difficiles à rentabiliser dans un contexte de vacance accrue.

Sur le plan environnemental, La Défense présente un bilan mitigé. Le quartier souffre d’une minéralité excessive, avec seulement 7% d’espaces verts sur sa dalle principale. La consommation énergétique moyenne des tours atteint 310 kWh/m²/an, bien au-dessus des standards actuels. L’imperméabilisation des sols et les effets d’îlot de chaleur urbain s’y manifestent avec une intensité particulière durant les épisodes caniculaires, la température pouvant dépasser de 4 à 6°C celle des zones environnantes.

L’aspect social constitue un autre point critique. Malgré les 42 000 habitants des communes limitrophes (Puteaux, Courbevoie, Nanterre), La Défense se vide littéralement en soirée et le week-end. L’offre commerciale, bien que représentant 230 000 m², reste principalement orientée vers les besoins des actifs en semaine. Le manque de mixité fonctionnelle et d’animation permanente crée un déséquilibre territorial marqué.

Face à la concurrence d’autres quartiers d’affaires comme Canary Wharf à Londres, Zuidas à Amsterdam ou Porta Nuova à Milan, qui ont déjà entamé leur mutation vers des modèles plus mixtes et durables, La Défense risque de perdre en attractivité si elle ne se transforme pas rapidement. Le diagnostic est sans appel : le modèle du quartier d’affaires monolithique a atteint ses limites.

Les chiffres qui illustrent l’urgence

- 15% de taux de vacance des bureaux en 2023, contre 5% en 2019

- 40% des immeubles construits avant 1990 nécessitent une rénovation énergétique majeure

- 70% de baisse de fréquentation le week-end par rapport aux jours ouvrés

- 3,5 tonnes de CO2 par habitant et par an, soit 30% de plus que la moyenne francilienne

Les axes stratégiques du plan de transformation

Le plan de transformation de La Défense s’articule autour de cinq axes stratégiques majeurs, élaborés après une vaste consultation impliquant Paris La Défense, les collectivités territoriales, les promoteurs immobiliers, les architectes et les usagers du quartier. Cette vision globale entend répondre aux défis identifiés tout en préservant l’attractivité économique du territoire.

Premier axe fondamental : la diversification fonctionnelle. L’objectif consiste à réduire la proportion de bureaux de 80% à 60% des surfaces totales d’ici 2035. Cette diminution s’accompagnera d’une augmentation significative des espaces résidentiels, avec la création de 7 000 nouveaux logements, dont 30% à caractère social. Des résidences étudiantes, des logements pour jeunes actifs et des habitations familiales viendront enrichir l’offre existante, apportant une vie permanente au quartier. Le projet Hermitage Plaza, longtemps controversé, a été revu pour intégrer davantage de mixité d’usages.

Deuxième axe : l’excellence environnementale. Un ambitieux programme de rénovation énergétique concernera 1,2 million de mètres carrés de bureaux d’ici 2030, avec un objectif de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre. La création d’un réseau de chaleur et de froid urbain alimenté à 80% par des énergies renouvelables est prévue. La végétalisation constitue un autre volet majeur, avec la création de 15 hectares d’espaces verts, dont un parc central de 4 hectares remplaçant certaines zones actuellement bétonnées de la dalle. Des toitures végétalisées et des façades bioclimatiques compléteront cette transformation verte.

Troisième axe : la mobilité repensée. Le plan prévoit une réduction de 30% de la place accordée aux véhicules individuels, au profit des mobilités douces et collectives. Un réseau de pistes cyclables de 25 kilomètres maillera le quartier, complété par des stations de vélos en libre-service. Les connexions avec le Grand Paris Express seront optimisées, notamment avec la future ligne 15, tandis que les liaisons piétonnes entre la dalle et les quartiers environnants seront multipliées pour décloisonner ce territoire souvent perçu comme une enclave.

Quatrième axe : l’animation et la culture. Le plan intègre la création de 50 000 m² d’équipements culturels, sportifs et de loisirs, avec notamment un centre d’art contemporain, une médiathèque et plusieurs équipements sportifs ouverts au public. Une programmation événementielle permanente visera à attirer visiteurs et habitants tout au long de l’année, transformant La Défense en destination culturelle à part entière. Le célèbre parcours d’art public, qui compte déjà 70 œuvres, sera considérablement enrichi.

Cinquième axe : l’économie diversifiée. Au-delà des grands groupes traditionnellement implantés, La Défense cherche à attirer des entreprises de taille intermédiaire et des start-ups, notamment dans les secteurs de la tech, de la finance durable et des industries créatives. Des espaces de coworking, des incubateurs et des laboratoires d’innovation occuperont 150 000 m² de surfaces flexibles, favorisant un écosystème entrepreneurial dynamique et diversifié.

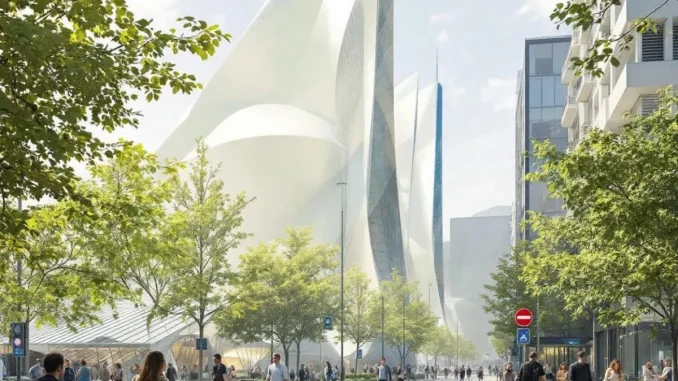

Les projets architecturaux emblématiques du renouveau

La transformation de La Défense se matérialise à travers plusieurs projets architecturaux emblématiques qui redessineront la skyline parisienne dans les prochaines années. Ces initiatives traduisent concrètement l’ambition de créer un quartier d’affaires nouvelle génération, mêlant audace architecturale, performance environnementale et mixité d’usages.

Le projet The Link, futur siège du groupe Total, illustre cette nouvelle approche. Conçue par l’architecte Philippe Chiambaretta, cette tour de 242 mètres, qui sera la plus haute de France à son achèvement en 2025, rompt avec le modèle traditionnel des tours hermétiques. Sa structure en deux ailes reliées par des passerelles végétalisées tous les trois étages favorise la circulation naturelle de l’air, réduisant les besoins en climatisation de 30%. Les façades à double peau intègrent des panneaux photovoltaïques qui fourniront 10% des besoins énergétiques du bâtiment. Mais l’innovation majeure réside dans sa programmation mixte : si les bureaux occupent 70% des surfaces, le socle accueillera des commerces, un auditorium ouvert au public et une serre urbaine productive.

Le projet Jardins de l’Arche représente une autre facette de cette transformation. Ce complexe de 5 hectares, situé dans la continuité de l’axe historique parisien, créera une liaison organique entre La Défense et la Seine. Conçu par les architectes Jean Nouvel et Michel Desvigne, il comprendra 500 logements, un hôtel 4 étoiles, une résidence étudiante, des commerces et un parc public de 2 hectares. Le traitement paysager innovant permettra de gommer la rupture topographique entre la dalle et le niveau naturel du terrain, créant une pente douce végétalisée qui invitera à la promenade.

La transformation de tours existantes constitue un autre volet significatif. L’immeuble Aurore, anciennement occupé par IBM, fait l’objet d’une réhabilitation radicale pilotée par Dominique Perrault. Ce bâtiment des années 1970 sera transformé en un ensemble à énergie positive, produisant plus d’énergie qu’il n’en consomme grâce à une façade biosourcée intégrant des panneaux solaires et un système de récupération des eaux pluviales. Sa programmation sera entièrement revue pour intégrer des logements dans les étages supérieurs, offrant une vue imprenable sur Paris, tandis que les niveaux inférieurs accueilleront des espaces de coworking et un incubateur dédié aux start-ups environnementales.

Le projet Table Square, récemment achevé, préfigure l’avenir gastronomique du quartier. Ce complexe de 4 500 m² regroupe sept restaurants, un food market et des terrasses végétalisées. Sa conception par l’agence Architecture-Studio valorise les vues sur le Grand Axe tout en créant des espaces à échelle humaine. Le succès immédiat de ce lieu, fréquenté bien au-delà des heures de bureau, démontre l’appétit pour des espaces conviviaux dans ce quartier longtemps jugé trop fonctionnel.

Enfin, le projet de reconversion partielle de la Grande Arche illustre la volonté de repenser les monuments emblématiques. Sa terrasse, rouverte au public en 2017, accueillera prochainement un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, tandis que certains espaces de bureaux seront transformés en un campus universitaire international spécialisé dans l’urbanisme durable et l’architecture.

Un calendrier ambitieux mais échelonné

- 2024-2026 : Livraison des premiers projets (The Link, Table Square phase 2)

- 2027-2030 : Transformation des espaces publics et création du parc central

- 2030-2035 : Achèvement des reconversions majeures et des nouveaux quartiers mixtes

Le modèle économique et financier de la transformation

La métamorphose de La Défense représente un investissement colossal, estimé à 10,5 milliards d’euros sur quinze ans. Ce montant se répartit entre investissements publics (3,2 milliards) et privés (7,3 milliards), selon un modèle économique innovant qui réinvente le partenariat public-privé traditionnel.

L’établissement public Paris La Défense, issu de la fusion en 2018 de l’EPADESA et de Defacto, joue un rôle central dans ce dispositif. Doté d’une gouvernance associant l’État, la Région Île-de-France, le Département des Hauts-de-Seine et les communes concernées, cet organisme bénéficie de prérogatives étendues. Il peut acquérir du foncier, réaliser des aménagements, commercialiser des droits à construire et percevoir diverses redevances. Son budget annuel de 200 millions d’euros provient principalement de la fiscalité spécifique appliquée aux entreprises du quartier et des produits de cession immobilière.

Pour financer la part publique du plan de transformation, Paris La Défense a mis en place plusieurs mécanismes innovants. Un fonds d’investissement dédié à la rénovation énergétique, doté de 500 millions d’euros, a été créé en partenariat avec la Banque des Territoires et des investisseurs institutionnels. Ce véhicule financier propose des avances remboursables aux propriétaires d’immeubles s’engageant dans des rénovations ambitieuses, avec un taux bonifié en fonction de la performance environnementale atteinte.

Les opérations d’aménagement public bénéficient quant à elles d’un financement mixte. La création du parc central, estimée à 120 millions d’euros, sera par exemple financée à 40% par des subventions publiques, 30% par des contributions des promoteurs dans le cadre de projets connexes, et 30% par l’émission d’obligations vertes. Ces green bonds, émis par Paris La Défense avec la garantie de l’État, ont rencontré un vif succès auprès des investisseurs institutionnels sensibles aux critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).

Du côté des investisseurs privés, le modèle économique repose sur une vision à long terme de la valeur immobilière. Si le coût de transformation d’une tour de bureaux en immeuble mixte peut atteindre 2 500 €/m², les études de marché montrent que la prime de valeur associée à ces bâtiments régénérés atteint 15 à 20%. Les investisseurs comme Unibail-Rodamco-Westfield, Gecina ou SFL, traditionnellement présents à La Défense, ont ainsi revu leurs stratégies pour privilégier les actifs mixtes et durables.

Un dispositif fiscal incitatif complète ce tableau. Les opérations de transformation de bureaux en logements bénéficient d’un abattement de 65% sur la taxe d’aménagement, tandis que les rénovations atteignant le label E+C- (Énergie Positive et Réduction Carbone) peuvent prétendre à une exonération partielle de taxe foncière pendant dix ans. Ces avantages, couplés à une simplification des procédures administratives dans le périmètre de l’Opération d’Intérêt National, accélèrent les mutations immobilières.

Répartition des investissements par secteur

- Rénovation énergétique des bâtiments existants : 3,8 milliards €

- Construction neuve et restructuration lourde : 4,2 milliards €

- Infrastructures et espaces publics : 1,7 milliard €

- Équipements culturels et sociaux : 0,8 milliard €

Les défis sociologiques et humains de la mutation

Au-delà des aspects architecturaux et financiers, la transformation de La Défense soulève des questions sociologiques fondamentales. Comment faire évoluer un espace conçu pour le travail vers un véritable quartier de vie? Quels sont les impacts humains d’une telle mutation? Ces interrogations se trouvent au cœur de la réflexion des urbanistes et des sociologues impliqués dans le projet.

Le premier défi concerne la cohabitation entre différentes populations. L’arrivée prévue de 15 000 nouveaux résidents d’ici 2035 transformera profondément la sociologie du quartier. Pour éviter l’effet de gentrification observé dans d’autres opérations de régénération urbaine, le plan prévoit une diversité typologique des logements. Les 30% de logements sociaux programmés garantiront une mixité sociale, tandis que des résidences pour étudiants, seniors et jeunes actifs apporteront une diversité générationnelle. L’enjeu consiste à créer une communauté cohérente malgré les disparités de revenus et de modes de vie entre les cadres supérieurs des tours et les habitants des logements accessibles.

La sociologue Anne Jarrigeon, qui a mené une étude ethnographique sur les usages de La Défense, souligne l’importance de créer des « tiers-lieux » favorisant les interactions sociales. Son travail a influencé la programmation d’équipements comme la future médiathèque centrale, conçue comme un espace hybride mêlant fonctions culturelles, coworking et activités associatives. De même, les nouveaux espaces publics intègrent systématiquement des dispositifs favorisant l’appropriation citoyenne : jardins partagés, mobilier urbain modulable, espaces d’expression artistique libre.

Le rapport au temps constitue un autre aspect fondamental de cette transformation. Historiquement rythmé par les horaires de bureau, La Défense doit désormais vivre en continu. Cette évolution implique de repenser les services urbains, les commerces et l’animation. Le programme « La Défense 24/7 » encourage l’extension des horaires d’ouverture des commerces et la création d’une offre nocturne diversifiée : restaurants, cinémas, salles de concert et même un marché alimentaire matinal. Les premiers résultats sont encourageants, avec une augmentation de 45% de la fréquentation le week-end depuis le lancement des premières initiatives en 2022.

L’identité culturelle du quartier représente un troisième enjeu majeur. Comment préserver la spécificité architecturale de La Défense tout en la faisant évoluer? Le patrimoine moderniste du quartier, longtemps considéré comme froid et impersonnel, est aujourd’hui réévalué. Des parcours d’interprétation architecturale permettent de comprendre l’histoire urbanistique du lieu, tandis que certains bâtiments emblématiques comme la tour Nobel ou le CNIT font l’objet d’une protection patrimoniale. Parallèlement, les nouveaux projets doivent s’inscrire dans une charte architecturale qui préserve la cohérence d’ensemble tout en permettant l’innovation.

La participation citoyenne constitue un levier fondamental pour réussir cette mutation sociologique. Le laboratoire d’innovation urbaine « La Défense Lab » associe habitants, salariés et visiteurs à la co-construction des projets. Des budgets participatifs, des consultations numériques et des ateliers de design thinking ont permis d’enrichir la programmation avec des idées issues du terrain. Cette démarche inclusive a notamment abouti à la création de « micro-interventions urbaines » : kiosques citoyens, installations artistiques éphémères et mobilier urbain expérimental qui transforment progressivement l’atmosphère du quartier sans attendre l’achèvement des grands projets.

Les initiatives pionnières déjà en place

- Programme « Afterwork permanent » avec 50 événements culturels mensuels

- Réseau de 12 jardins partagés sur les toits et les espaces interstitiels

- Conciergerie mutualisée pour résidents et salariés

- Application mobile communautaire « My Defense » avec 45 000 utilisateurs actifs

Vision 2040 : La Défense comme laboratoire urbain du futur

Au terme de cette transformation ambitieuse, quel visage présentera La Défense en 2040? Les projections et simulations développées par les urbanistes dessinent un quartier radicalement différent de celui que nous connaissons aujourd’hui, tout en conservant sa fonction de vitrine économique française.

L’évolution la plus visible concernera la skyline parisienne. Les tours monofonctionnelles auront laissé place à des bâtiments hybrides où bureaux, logements, hôtels et équipements culturels cohabiteront. La silhouette caractéristique ne disparaîtra pas, mais s’enrichira de nouvelles formes architecturales privilégiant les terrasses végétalisées, les façades actives et les connexions horizontales entre immeubles. La tour Sisters, conçue par Christian de Portzamparc et dont l’achèvement est prévu pour 2028, illustre cette tendance avec ses deux tours reliées par des passerelles-jardins et son programme mixte incluant un hôtel, des logements et un centre de conférences international.

Au niveau du sol, la transformation sera encore plus radicale. La dalle minérale, aujourd’hui emblématique mais critiquée pour son caractère inhospitalier, sera fragmentée et végétalisée. Le parc central de 4 hectares créera un poumon vert au cœur du quartier, complété par un réseau de corridors écologiques reliant La Défense au bois de Boulogne d’un côté et à la Seine de l’autre. La gestion écologique de ces espaces favorisera le retour d’une biodiversité urbaine, avec déjà 76 espèces d’oiseaux recensées dans les zones pilotes aménagées depuis 2023.

Sur le plan fonctionnel, La Défense 2040 s’affirmera comme un quartier complet. Les 500 000 m² de bureaux reconvertis en logements, équipements et commerces auront permis d’atteindre un équilibre entre activités économiques et vie résidentielle. La population permanente atteindra 60 000 habitants, créant une animation continue renforcée par les 8 millions de touristes annuels attirés par les nouvelles offres culturelles. Le quartier disposera de tous les équipements d’une centralité urbaine majeure : trois groupes scolaires, un campus universitaire, un hôpital de jour, des équipements sportifs de pointe et un réseau de commerces de proximité complétant l’offre des centres commerciaux existants.

L’innovation technologique constituera une autre caractéristique distinctive. La Défense s’imposera comme un territoire d’expérimentation pour les solutions urbaines intelligentes. Le réseau énergétique décentralisé permettra aux bâtiments d’échanger leurs surplus d’énergie selon leurs besoins, créant la première communauté énergétique à l’échelle d’un quartier d’affaires. La mobilité autonome y trouvera un terrain d’application privilégié, avec des navettes sans conducteur circulant sur la dalle piétonne et un système de logistique urbaine souterraine pour l’approvisionnement des commerces. La gestion des données urbaines via une plateforme ouverte permettra d’optimiser en temps réel les flux, la consommation énergétique et les services publics.

Ce laboratoire urbain rayonnera bien au-delà de ses frontières. Le modèle développé à La Défense influencera la transformation d’autres quartiers d’affaires internationaux confrontés aux mêmes défis. Les innovations testées ici seront documentées et partagées via l’Institut International de la Régénération Urbaine, créé spécifiquement pour capitaliser sur cette expérience. Des délégations du monde entier viennent déjà étudier les premières phases de cette mutation, confirmant le rôle pionnier de La Défense dans la définition des centralités économiques du 21ème siècle.

Cette vision 2040 représente bien plus qu’une simple modernisation : c’est une refondation complète de ce que peut être un quartier d’affaires à l’ère des défis climatiques, de la digitalisation et des nouvelles aspirations sociales. La Défense passera ainsi du statut de symbole du capitalisme fordiste du 20ème siècle à celui de démonstrateur de l’économie régénérative et inclusive du 21ème siècle, prouvant que transformation écologique et dynamisme économique peuvent aller de pair.

Soyez le premier à commenter